*********************************

「出したものがかえる」が自然の法則です。

自然は汚れを出さない永久循環のしくみです。

弊社の商品は、自然をお手本にし、自然のしくみを応用しています。

バンブー等の商品をとおして「汚さない運動」を提唱し、

洗濯や炊事、掃除など日常生活で当たり前におこなっている

中で、汚れを出さない方法を提案しています。

*********************************

テネモス内にはうどんバル(バルとはスペイン語で居酒屋のこと)

があります。水はもちろん、肉や野菜などの素材から作り方まで

ナチュラルにこだわっています。

今年の2月だったでしょうか。うどんバルで使っているネギを出荷

している農家さんが来られました。

その農家さんは、数年前から「自然が教える農業」で、ネギを作って

いたそうです。テネモス敷地内のうどんバルから注文が入ったご縁に

驚きつつ、喜んでおられました。

農家さんに、この考え方を知って、一番どこが変わりましたか?と

聞いてみました。すると、

「どこが変わったというか・・180度変わった」

とのことでした。

それ以来、180度というのはどういうことなんだろうと気にかかっていました。

------------------------------------------------

(以下、飯島秀行著 自然が教える農業のお手本 より抜粋)

肥料成分とは、肥料波動の事です。

肥料波動とは、どのようなものか、と言いますと、その植物を構成している、

微生物振動の事です。

微生物の運動波動です。

顕微鏡で植物のエキスを見ると、無限無数に微生物が動いています。

その微生物の動く振動が、エネルギー(栄養)を、呼び込むのです。

更に言えば、エネルギーは自らの周波数を、その微生物振動周波数に合わせて、

自らを注いでいるのです。

目に見えないエネルギーは、目に見えない微生物にしか引き込む事は出来ない

のです。

ここにピアノが在るとします。

このピアノ自身に音を出す能力は、全くないのです。

このピアノの鍵盤を叩くと音が出ます。

鍵盤の先には、ピアノ線と言う微生物で出来ている、鉄線が付いています。

その鉄線と言う微生物に振動を与えますと、振動を与えられた分、微生物は

活発に動きます。微生物が活発に動いた分、エネルギーはその鉄線と言う微

生物に注がれるのです。

鍵盤を叩くとは、鍵盤に肥料成分を与えた事と、同じ事なのです。

肥料成分に成長させる力が全くないように、鍵盤を叩いても、音が出るもの

ではないのです。ピアノ線の振動が、エネルギーを呼び込んで、エネルギーが

音として出ているのです。

植物の成長とピアノの演奏のメカニズムは、全く同じなのです。

ギターと言う楽器一つを取って見ても、低価格な物から高価格な物までまち

まちです。どこに価格の違いがあるのでしょう。

安いギターに使われている板は、微生物が少ないのです。

微生物条件が少なければ、エネルギーを呼び込む力も低下します。

エネルギーを呼び込む力が少なければ、音色も悪いのです。

質の良いギターは、質の良い素材を選んで組み合わせて作ります。つまり、

微生物を選んで、微生物をたくさん集めて組み立てる、と言う事です。

ギターに多くの微生物が存在していれば、一つの振動で多くの微生物が動き

ます。多くの微生物が一度に動けば、多くのエネルギーを呼び込めます。

だから共鳴音が美しいのです。

言い方を変えれば、音の成長が早く、健康だ、と言う事です。

植物にも全く同じ事が言えます。

ギターの板を土壌に置き換えて言えば、土壌に肥料と言うエサを与えると、

土壌菌は喜んでエサを食べ、土壌菌は増殖します。

土壌に微生物が増えた分、エネルギーが注がれるのです。

エネルギーが注がれた分、植物は、成長するのです。

原因である畑の土壌菌と、結果である植物を構成している菌は、同種類の

菌なのです。

だから肥料に必要な植物微生物を加え、微生物条件を畑に撒く事が、エネ

ルギーを取り入れる事に繋がるのです。

肥料成分とは、植物がエネルギーを呼び込むのに必要な条件なのです。

厳密に言えば、土壌菌がエネルギーを呼び込んでいるのです。

土壌微生物が増えた分、植物は成長するのです。

土壌と植物は、一体なのです。

土の健康は、植物の健康であって、植物の病気は、土の病気なのです。

土壌の条件不足が植物に現れるのです。

だから昔から、土作りは大事だ、土作りが基本だ、と言われているのです。

(抜粋終わり)

------------------------------------------------

農家さんは、結果である野菜だけを見ていた見方から、

土壌という原因に目が向いた、だから、

180度変わったと言ったのだろうと思います。

飯島さんは、音ってどうして出るんだろうと、まじめに

考えたのです。すごいことだと思います。

生前よく、「これもこうだから、あれもこうだ。

たった1つの宇宙法則をベースに考えれば、解けないことはない。」

と言っていました。

そして、「宇宙の法則が、ある。ではなくて、宇宙の法則しか、ない。」

と言っていました。

「余計な知識が多すぎる」とも・・

目の前に現れた現実は結果。

結果には必ず原因がある。

原因と結果は一体。

「三つ子の魂百まで」という言葉がありますが、

飯島さんは、その意味を

「3歳の子供のような素直な心を生涯持ち続けよ」

ということだと教えてくれてました。

3歳の子は、どんなことにも興味を示し、なぜなぜと質問します。

飯島さんは、常になぜ?という心を持ち、原因を「自問自答」して

「解いて」いました。

飯島さんは聖者というのは、髭を生やした杖をもっているような人ではない

と言っていましたが、

飯島さんの考え方そのものが聖者の考え方だったと、亡くなってから気がつき

ました。

飯島さんの生前、いろんな方が、飯島さんの技術を継承している人は

いるのか聞いていました。それを聞き、一緒にいる私はいつも心苦しく

思っていました。それで、ある日飯島さんに「私も物作りをしたい」と言ったことが

あります。すると、飯島さんは、「それはお前の仕事じゃない。

そんなことをしたいんだったら、今すぐ辞めろ。

お前は、俺の背中だけ見ておけばいいんだ」と言いました。

今になって、その意味がわかります。

飯島さんは地水火空風と言われる分野全てを実践し、結果を確認してきました。

(農業、水、フリーエネルギーモーター、飛行機、風車・・)

しかし、伝えたかったのは、原因の世界です。

いくら、物理的に結果の世界を切り刻んでも、意味がないと言っていました。

飯島さんみたいに、いつも命がけで肉体を顧みず、これだけのことを

実践している人はそうそういないと思います。

しかし、どんな人でも原因の世界を意識することはできます。飯島さんは、「簡単なこと

だけど、皆わからないんだよ」と言っていました。「自分が死んだらわかる」と・・

解く(とく)ことは、他の動物にはできない人間の特権だと思います。

徳(とく)を積むということは原因に意識を向けることなのかなと、思います。

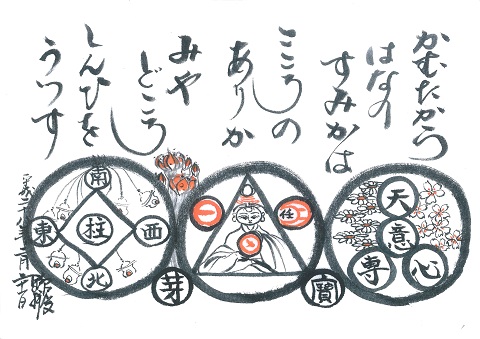

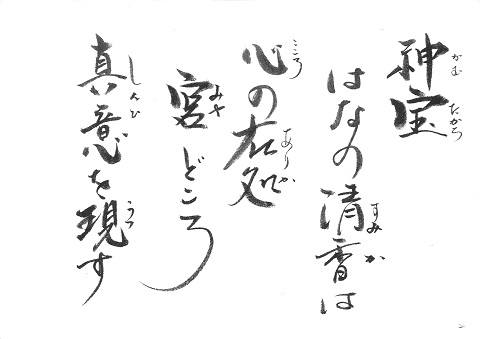

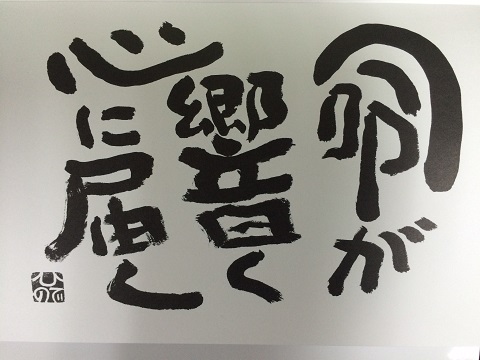

天音天画 160401

天音天画 平成28年2月21日

冠之会は毎月、第三土曜日の午後6時からと変更になりました。

ご興味とご都合が合います方はご参加ください。

真理の核心に迫ってきています。

いつもですが。(笑)

場所 山善ビル 4階東室

平成28年4月16日(土) 午後6時から

参加費用 1000円 資料代として当日願います。

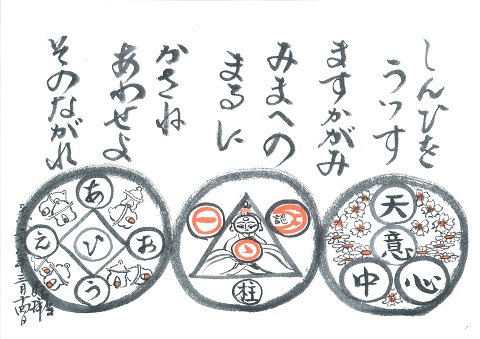

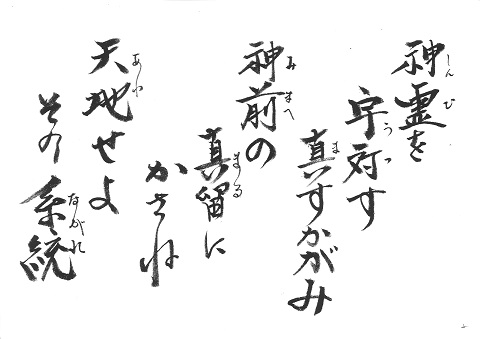

ますかがみ

すみわたる

あかき

こころで

あひせんしん

いっしんに

こめたる

ねがひは

まがたまの

ひかり

かがやく

岩魚150日目

とうとう150日が経ちました。

マナシステムとエアー浄化システムとエアー振動と

風力発電機による電気振動の交響曲が岩魚を

健全に生かせています。

150日経過の現在、水はかなり茶っぽくなっていますが、健全です。

↓これは、岩魚5日目の写真

↓150日現在の写真

岩魚145日目 1尾 かわいがられ昇天 4尾に。

上の岩魚は一番小さくて、当初から一番大きな岩魚に

かわいがられていました。

それでいよいよ最近は尾っぽをかじられて、だんだんに

尾っぽが短くなってきていました。

共食い現象でしょうか。

昨日はほとんど尾っぽがなくて、バランスがとれず

なにか苦労していたようなので、別のバケツに移し

すこしアグアを混ぜてゆったりしていただきましたが、

夕方昇天しました。

近くの猫ちゃんがほしそうに見ましたので進呈しました。

おそらく水槽の中だったらもうすこし寿命が延びたことでしょう。

岩魚の世界でもいじめがあるようです。

小さな水槽の世界でなくて、世の川だったら自由だったのにと、

すこし岩魚にお詫びしました。

水温12.2℃。

もうすぐ5ヶ月です。

4月が近づいています。

テネモス通信VOL.40

*********************************

「出したものがかえる」が自然の法則です。

自然は汚れを出さない永久循環のしくみです。

弊社の商品は、自然をお手本にし、自然のしくみを応用しています。

バンブー等の商品をとおして「汚さない運動」を提唱し、

洗濯や炊事、掃除など日常生活で当たり前におこなっている

中で、汚れを出さない方法を提案しています。

*********************************

みなさん、こんにちは。

今日のメルマガのはじまりは、昨年末の飯島さんと私の会話です。

飯島さん)転換するということは正常に戻るということだけど、

今の経済のしくみは全部終わるということ、金融とか株とか、

私) マネーゲーム・・

飯島さん) 違うよ。食物が主体になってくる。

食物があるかないか。

食物がある。病気はない。健康だからゲームができる。

しかし、食物がなくなったり、病気になったり、

汚染がでたりしたら

ゲームがなりたたないんだよ。

めしを食わないで、株でもやってるのかと。この意味わかる?

私) はい

飯島さん) どうわかるの?

私)食べ物も気候変動とかでとれなくなってきているし・・

飯島さん)違うよ。ぜんぜんわかっていない。

ぜんぜん一本化になっていない。あんた言ってるのは分離感。

食糧問題と株とは別個だとおもっているんだよ。

今の言い方からしたって。

ものは食べなかったら、人間動けないんだよ。

食べ物がなくなってきた上での、株券なのかと言いたいんだよ。

腹が減っては戦はできぬというだろ。

お前は、食物の世界、株の世界、金融の世界、全部セパレートで

考えている。1個になっていないんだよ。

病院ですら、腹が減ったら成り立たないんだよ。

食べ物が基本なんだよ。

株を動かしている人に、めしの心配している人いるの?

生産性が下がったと、めしの心配をしている人がいるの?誰もいない。

株ゲームやっているんだから。

めしがなくなったら、株ゲームですらできないよ。

戦争ごっこもできないよ。めしがないんだから。

めしのこと誰一人いってこないんだから。

TPPとか物があるから動かそうとするけど、物がなかったらなりたたない。

また外国に委ねたら、日本なんてすぐ倒産。

日本の国民が腹へってるのに、株がなりたつのかよ。

そんなのあたりまえと思うよ。全体からみると終わっちゃうじゃない。

全部、めしでなりたっているんだよ。

車はガソリンがなければ動かないけど、人間はめしなければ動かないんだよ。

人間が車を運転するんであって、ガソリンとめしはどっちが重要かといってるんだよ。

オイルの相場が上がったり下がったり、そんなことよりも

大豆がどういった状態なのか。考えたことあるんだろうか。

肉の状態とか、野菜の状態とか。

生産性だよ。世界のめしは足りてんのか。

大変な問題だよ。めしがなくって。

あるところにはあったって、ないところにはない。

金融の格差のように、めしの格差もあるんだよ。

難民なんか一番いい例。食物なんかないよ。

みんな食いもんのために動いているよ。

食べ物でみんなけんかするんだよ。戦争はそう。

食いぶちっていうんだから。

昔から日本も年貢というのは、米とか味噌とか食物なんだよ。

野菜はその時期時期とれたものだけど、

米は年間1回か2回しかとれないけど、年1回とって、まかなう。

今、米があまっているなんてとんでもない。

あっというまになくなるよ。

コンビニに食べ物がいっぱいあるからいいと思っている。

しかしめしがないということはお菓子もない。

これが目の前にきている。

昔の戦後だよ。米をもとめて田舎に行ったり・・

国のいうとおりやっていたら餓死したんだよ。闇米を持っている人は伸びた。

昔から国のいうとおりやっていたら死んじゃうんだよ。

なぜかわかる?

私)国は生産性のこと考えていないからですか?

飯島さん)違うよ。もっと根本があるんだよ。

ぜんぜん国には問題ないんだよ。

国民に問題があるんだよ。

私)国に頼ろうと思っているからですか?

飯島さん)頼っている気持ち、頼っている心が倒産なんだよ。

~ある日の会話終わり~

飯島さんは、一人一人が自立し、共存共栄した社会こそが

地上天国だと言っていました。

そして、埼玉のテネモスの敷地では、ナチュラルな考えをベースに

物づくりをする人、ナチュラルな商品を販売するショップ、

クリニック、飲食店(うどん屋)が集まってきていました。

飯島さんは自然の法則について講演を行い、考えに共鳴する

アーティストの方々のライブを行っていました。

まだまだ、みんなが共存共栄する地上天国というのには程遠いですが、

飯島さんは、こういう風に作っていくんだよという見本を

実際に見せてくれていたのだと思います。

話は変わりますが、個人的に先週末に宮古島に行ってきました。

飯島さんが亡くなる前から予定していました。

心がふさぎこんでいて、とても行く気にはなれませんでした。

また、行っても、心がおちつかない状態でした。

宮古島には、自然が教える生命研究会に昨年末から参加してくださっていた

T夫妻が農業を営んでいます。

T夫妻は、2月20日21日に行われた生命研究会にも参加されていました。

その時、勉強会で学んだことを応用して作ったインゲン豆を3月に初出荷すると

いうことを聞いていました。

出荷する箱に「自然が教える農法」というシールを作ってよいか

聞かれました。飯島さんに言ったところ、もちろんいいよ。

と大きく頷いていました。

飯島さんが亡くなった後、インゲン豆について連絡が途絶えていました。

しかし、ずっと気になっていたので、宮古島から帰る直前に

売ってるかもしれないと、あるスーパーに寄ってみました。

すると・・T夫妻が目の前にいたのです。

インゲン豆は、翌日から出荷するということで、

今日はお店には売っていないということでした。

T夫妻から、畑にきますか?と声をかけていただき、

直接畑から採っていただいたインゲン豆をいただきました。

T夫妻は、自然が教える農法だけを忠実に、作ったとおっしゃっていました。

毎日、バンブーをかけて作った液肥をかけていたそうです。

ハウスの中は、屋久島の大自然の中のような清浄で、何ともいえない

おだやかで、ここにずっといて、休んでいたいと思えるような空間でした。

T夫妻が大事に愛情をこめて農業を行っている、その心が伝わってきました。

靴をとおして感じる土の感触も、なんだか土を構成する微生物たちを

踏んだら起こしてしまうのではないかと思うくらいの土との一体感を感じました。

帰って、インゲン豆を1分ほど塩茹でしていただきました。

何これ!と食べた瞬間元気が出てきました。

優しくも力強い甘み。これまで感じたことのない

シャキシャキとした食感、このように愛情こめてナチュラルな方法で

作られた食べ物は、少量をいただくだけで、満足します。

これこそ薬だと思いました。

飯島さんは本来、農薬も肥料も一緒だと言っていました。

そうだとすると、食べ物と薬も一緒のはずです。

飯島さんは、農業が一番大事と言っていました。

宮古島での必然のT夫妻との出会いは、

飯島さんのプレゼント、農家に生まれた飯島さんの

農業に対する思いの現れだという気がしました。

沖縄で行っていた自然が教える生命研究会、いったんピリオドが

打たれましたが、違う形で広がっていけばと思っています。

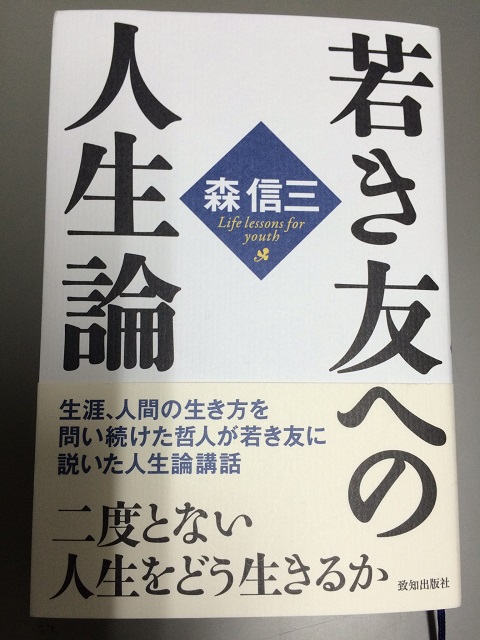

二冊の本

時を同じにして二冊の本との出会いがありました。

一冊目は、はがき道の坂田道信さんからのご紹介でした。

「若き友への人生論」 森 信三著

森信三先生が若い方へ、人生の生き方の指針を

わかりやすく表しています。

そのご本の中の「死と永生について」の一文、

「われわれの生命は、この肉体の死後といえども、その個別性を

失わぬと見るか否かの別であって、この点については、ひとり宗派によって

異なるのみならず、・・・・・・・・・かくしてこの最終の一点に関しては、

われわれは軽々しくこれをあげつらうことをひかえるべきであろうが・・・・」

について箇条書きを友人にお見せした後、受けた質問の

回答をもって、この本の解説とさせていただきます。

そのところは、生前や死後に、現実にある時と

同じように、個別性はあるかどうかの、森信三さんの

見解を述べています。

それで結論的に森さんは、個別性については

軽々しく論ずることでなく、そうだけれども

各個人としては、しっかりとした確固たる地点、

ようするにこうだという結論を求めなさいと言って見えるのです。

個人的な今までの体験や経験に照らしますと、

各個人は一人ひとりそれぞれが指紋とおなじように、まったく異なる

個性をもってこの現実世界に現れます。

そして何故まったく異なる個性かがわかりません。

ただ個性というものが、人間として欠けている事ということでしたら、

この現実世界で肉体を持って生かされる意味がわかります。

その個性(自我)の解消と言えるのかもわかりません。

すなわち個性があると言うことは、生まれる前も、そして普通は

永久の生命と言われるのですが、肉体を脱いだあとも

個別性はあるといえるのでしょうか。

個別性はあっても一人ひとりの「生命」はひとつです。

たった一つの生命を生かされながら、すなわち本源と繋がりながら

個別性を生きるのが人間と言えるのでしょうか。

例外とされそうな、生まれてすぐに肉体をぬぐ幼い子供などは

それではどうなのだと言われそうですが、その場合はそのような

幼い子供の肉体の死が影響を与える周りの親や縁者の

考え方によるといえます。

どのように生かされるのかをつかむのは、いつも自分でしょうか。

どんなことをつかんでも自由に任されています。

松はプラス、梅はマイナス、そして竹は0です。

宇宙はいつも0に定まっています。

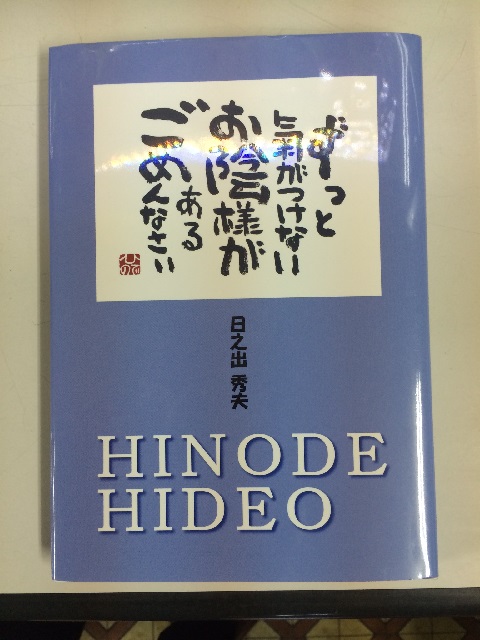

他の一冊は この伊路波村の「伊路波」を指文字でくださった

ペンネーム日之出秀夫さんの「ずっと気がつかないお蔭様があるごめんなさい」

という100ページの詩文です。

<作品への思い>

生きることに迷い、悩み、先が見えなくなったときにふと

立ち止まって目を向けたい、明日を生きる希望となって、

背中をそっと押すような言葉になればと思います。

生きている意味を求めて、そしてこの世界の存在の意味を求め、

探求の人生を歩む著者が紆余曲折の人生を、いのちの響きに

忠実に霊と肉の調和を目指すことになったようです。

深い言葉群が、深い気づきを与えることでしょう。

89ページです。

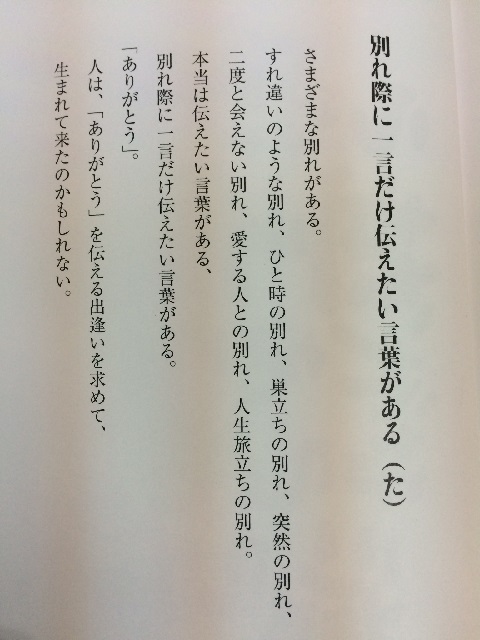

肉体とのお別れがとても多い近年ですが、ことに家族や

親しかった友人とのお別れは悲しいと言うよりは、わかっていても

別れていかなくてはならない無常を感じます。

3月2日、肉体の飯島さんとの別れがありました。

縁者の方に案内され、一群の人々は古民家のままの

かやぶきの母屋の一室に横たわる飯島さんにお別れを

しに向かいました。

玄関の広い土間で靴を脱ぎながら、もういのちの響きを

感じてそれへの応答を止めることができない嗚咽を

もらしていました。

順番が来て、まだ生きているかのような真っ黒い髪を

なぜながら、ありがとうと飯島さんに叫んでしまいました。

以前、「ありがとう」の言葉に「結局はそれだけだね。」と

言って見えた飯島さんが応答してました。

別れ際に一言だけ伝えたい言葉がある。

人は、「ありがとう」を伝える出逢いを求めて、

生まれて来たのかもしれない。

重い言葉と感じさせました。

4月からアマゾンで上梓予定のようです。

テネモス通信 VOL.39

*********************************

「出したものがかえる」が自然の法則です。

自然は汚れを出さない永久循環のしくみです。

弊社の商品は、自然をお手本にし、自然のしくみを応用しています。

バンブー等の商品をとおして「汚さない運動」を提唱し、

洗濯や炊事、掃除など日常生活で当たり前におこなっている

中で、汚れを出さない方法を提案しています。

*********************************

~ 自然が教える農業のお手本 (飯島秀行著)はじめに より~

私は埼玉の百姓です。

百姓という程私は偉くありません。

まだまだ八十姓位、行けたか行けないかを、彷徨っている者です。

百姓とは、100%生命を理解している人を指します。

生命を宿す器(肉体)は水質量で構成されています。ですから、水

のみ百姓とは、生命を構成するメカニズムを、しっかり理解している

者を意味し、百姓の上の者を指す言葉です。ドン百姓とは、百姓達を

仕切っている、主将を意味し、百姓達で、一番偉い存在を指す言葉な

のです。

~以上 転載終わり

~ザ・フナイ 2011年6月号 飯島秀行

たった一つの法則 ~自然のサイクルについてより 転記 ~

花に肥料をやる、農作物に肥料をやる、とよく言いますが、肥料とは何

でしょうか。

一般に肥料とは農作物等の肥やし、栄養とかいいます。花壇などで肥料

が足りないから花の葉が良くないとか、苗の育成が良くない、とよく耳に

します。本当に肥料を与えないと葉の色が悪く成長しないのでしょうか。

ではなぜ、自然の森や林は肥料を与えないのに、春、夏に成長して緑深

くなるのでしょうか。

一例を挙げてみたいと思います。白色で通気性がある鉢に、アジサイの

苗、1200鉢を移植しました。1列200鉢で6列設けました。約1ヶ月、水

だけで管理しました。葉の色は薄く黄緑です。そこではじめの1列目の200

鉢の白色鉢の上に黒い帯を巻いて黒い鉢にしました。そして1列おいて3列

目に同じく黒い帯を巻き、また1列おいて5列目にも黒い帯を巻いて黒い鉢

にしました。水だけで管理しました。黒い帯を巻いた黒い鉢の葉色は、白い

鉢の葉と比べて明らかに葉の色が濃く、濃い薄い、濃い薄い、濃い薄い、と

波のようにはっきりと差がでました。肥料を与えないと葉の色も出ないし、

生育も悪い、という説はなくなりました。

しかし肥料を与えると事実、葉の色は良くなり成長も良くなります。では

肥料はどこに作用しているのでしょうか。

肥料は農作物のための栄養補給ではなく、土の栄養補給、つまり土壌菌の

エサということがいえます。土壌菌は日光が注すところでは繁殖できません。

光を通さない黒い鉢の方が、光を通す白い鉢より、土壌菌の繁殖が活発だった

といえます。その結果、葉の色もよく健全に成長したものと思われます。

とすれば、土壌と植物は一対関係といえます。土壌菌の増殖が植物の成長

ということです。逆も真なりで、土壌菌欠乏は成長に妨げを生じます。植物が

植わっている土に、その植物に必要な菌と落葉を繰り返し、その植物自身の葉を

自分の根本に蓄積します。その無機化した土壌菌はその植物自身にと成長します。

自然の森や林はこのように、すべての正しい位置づけの中、互いに共存し

無限循環しています。内面的循環機能はすべてのわれわれのお手本だと思います。

~ 以上、転載おわり ~

飯島さんは実践者でした。

2011年福島原発事故の後、何度も福島に通い、汚染された土壌や水の

改善を教えたり、講演会を行ってきました。

福島のある果物農家の方から、どうすればよい果物を育てられるか聞かれ

ました。

飯島さんは、剪定した枝を、細かく砕いて木の根本に巻いておけば

よいとアドバイスしていました。「目には目を、歯には歯を」という

諺がありますが、「桃の木には桃の木を」です。

桃の木は、桃の要素(素材)のかたまりです。それを砕いて、

土壌菌が分解しやすく(食べやすく)して、根本に

おいて、土壌菌の餌にするということです。

しかし、よく年、その農家さんから聞いたのは、桃が病気になり

(実に黒い斑点がでた)出荷できなくなったとのことでした。

飯島さんが、桃の木を剪定して根本においたかどうか聞いてみると、

やっていないということでした。

農協の指導で、木に付着した放射線を取り除く

ために、桃の木に高圧の水をかけたとのことでした。

飯島さんからは、いつも「確認したか?」、「自分が体験したことだけを

言えば絶対に失敗はない。」と何度も言われました。

また、花と話しができるようになってはじめて、一人前の園芸農家だと

言っていました。花に意識を向けると、もう少し水が欲しいとかもういいとか

花が教えてくれると言っていました。

農協の人は、やってみて指導をしたのでしょうか?

また自分が桃の木だったら、ただでさえ、放射線を含んだ空気で苦しいのに

高圧の水をかけられたらどんな気持ちがするでしょうか。

指導する方も、指導される側も、生命という原因の世界からものを見ていません

ヒヤシンスの水耕栽培を行いました。透明のプラスチックの器を2つ用意

しました。

1つの器には、水道水を入れました。もう1つの器にはマナウォーターを通し

た水道水に、10ml程アグアを入れて、5分だけバンブーをかけました。

その状態で育てました。水が少なくなったら、どちらの器にも

マナウォーターを通した水道水を追加しました。

バンブーをかけたほうの器のほうが、根の量が多くしっかりしていました。

根がそうですから、茎や葉、花も一回り以上大きく育ちました。

少しのアグアと5分のバンブーでこんなにも違うのかと驚きはしましたが、

違いがでるのは予想できました。

しかし、今回驚いたのは、花が終わり片付けのため水を捨てた

ときです。どちらも、日のあたるところにおいたので

透明の器にはアオコのようなものがついていましたのですが、

水をすてたら、アグア+バンブーの器は、捨てた水と一緒にアオコも

さっぱり取れてしまいました。水道水の方は、スポンジで洗っても、

なかなか取れませんでした。

ブログ(テネモス日和 写真を掲載しています。)

http://blog.shop.tenemos.jp/?eid=32

吸引力という自然治癒力は本当に汚さないんだなということを

実感した瞬間でした。

体の中身は見えませんが、吸引力のナチュラルな水を飲んだり、

バンブーで毎日の食事をナチュラルな状態にして食べることで

体の中もきれいになるのではないでしょうか。

自然の法則をベースにすると、これがこうだから、あれもこう。

と連想して確認できます。

日常生活そのものが真理の実践です。ぜひ、テネモス商品を

うまく使って、宇宙の法則を身近なものにしていただければと

思います。